Horst Dieter Schlosser, *2. Mai 1937, verstorben am 24. Februar 2024, studiert Germanistik, Geschichte, Philosophie und Pädagogik an den Universitäten von Hamburg, Münster und Freiburg im Breisgau. Am 1. August 1965 stellt ihn die Frankfurter Universität als Wissenschaftlichen Assistenten am Deutschen Seminar ein, dessen Direktor Prof. Brackert ist. Am 3. September.1969 wird er zum Akademischen Rat zur Anstellung ernannt. Am 14. Mai.1971 gilt dies auf Dauer.

Schließlich wird Horst Dieter Schlosser 1972 auf die Frankfurter Professur für deutsche Philologie berufen. Von 1976 bis 1978 übt er das Amt eines Universitätsvizepräsidenten aus; genauso von 1988 bis 1990. Er ist seit 2002 emeritiert. Veröffentlichungen.

Vorsitzender des Zweigs Frankfurt a. M. der Gesellschaft für deutsche Sprache seit 1983; korrespondierende Mitglied des Collegium Europaeum Jenense der Universität Jena ab 1991. Horst Dieter Schlosser initiiert als Vorsitzender des GfdS-Zweiges Frankfurt am Main die Aktion Unwort des Jahres. Aktuell wird diese Aktion von Frau Prof. Dr. Constanze Spieß, Institut für Germanistische Sprachwissenschaft der Philipps-Universität Marburg, betreut.

In einer E-Mail vom 27. April 2022 erinnert sich Horst Dieter Schlosser an seine Erlebnisse im Verlauf der Ära Brackert:

„Lieber Herr Riehn,

E-Mail Dieter Schlosser vom 27. April 2022 an Riehn

endlich will ich auf Ihre Dokumentensammlung zur Ära Brackert 1968/69 reagieren, obwohl diese Erinnerungen mit zwiespältigen Gefühlen verbunden sind. Einerseits habe ich die Erfahrungen von damals ins „historische Gedächtnis“ verlagert, also quasi zu neutralisieren versucht. Andererseits – eine der üblichen Folgen von Verdrängen – kommen beklemmende Gefühle hoch, die durchaus meiner Stimmung damals entsprechen. Denn ich wusste nicht, was aus den Ereignissen für mich wie andere langfristig werden könnte. Immerhin war man ja nicht nur persönlich Zielscheibe von Angriffen, sondern man sah sich in der Kritik am herkömmlichen Wissenschaftsbetrieb auch beruflich grundsätzlich in Frage gestellt. Zwei Schlussfolgerungen habe ich für mich nach und nach doch ziehen können. Zum Einen fand und finde ich die Kritik am „Perpetuum mobile“ der Germanistik (Mosler) sehr wohl begründet. Mein Fach suchte (und sucht teilweise immer noch) seine Legitimation nur in seiner puren Existenz. Das hat mir nach 1969 nicht genügt. Zum Anderen bedauere ich, dass heutige Studierende bis auf wenige Ausnahmen alles schlucken, was ihnen per Studien- und Prüfungsordnungen vorgesetzt wird. Die schon frühe Ahnung, dass vieles auf eine Verschulung des Studiums hinauslaufe, hat sich im Gefolge von Bologna mehr als bestätigt. Nicht Erkenntnisgewinne, sondern Credit points in „Modulen“ erworben sind erstrebenswert. Was nun die konkreten Erfahrungen im Umkreis von Brackert angeht: Ich wurde als Geschäftsführender Akademischer Rat zum Buhmann für die Revoltierenden. Obgleich die Besetzung unserer Dependenz in der Jügelstraße schon Tage vor der Vollversammlung angekündigt war, verzichtete Herr Brackert nicht auf einen Auswärtstermin, und sein Stellvertreter, Herr von See, sonst in 10 Minuten von seiner Wohnung zur Uni, brauchte diesmal mehr als eine halbe Stunde und diskutierte nach der Räumung durch die Polizei auf der Straße mit Studenten über die Verhältnismäßigkeit der Räumung- Den „Befehl“ zur Räumung aber hatte ich gegeben… Bis zum Abend konnte, ich zusammen mit den ebenfalls „schuldigen“ Kollegen, den Assistenten Frey und Seitz, unseren Heimweg nur noch heimlich antreten. Noch eine Erinnerung, die in Ihrer Sammlung fehlt: In einem Fahrstuhl in der Gräfstraße konnte man dann auch lesen „Kastriert Brackert, Frey, Seitz – Und vergeßt den dicken Schlosser nicht!“ Über den letzten Imperativ kann ich heute zwar lachen, aber diese und andere Wandmalereien waren doch ambivalent: Zwar konnte man sie als Ironie lesen, doch hatten manche Parolen sehr wohl einen zumindest menschverachtenden Kern. Und ich führe die nachweisliche der heutigen Sprache auf solche Anfänge zurück.„

Siehe auch die Erinnerungen von Horst Dieter Schlosser an den Sprachgebrauch der „68er“

in Forschung Frankfurt, H. 1/2018, S. 70-74

Mit „Sit-in“ und „teach-in“ zur Weltrevolution

„Sit-in“ und „teach-in“ ? – Wer 1968 noch kein Zeitgenosse war, wird beides nur für zwei der im 20. Jahrhundert immer beliebter werdenden, aber oft unverstandenen Fremdwörter aus dem Englischen halten. Heute sind beide längst wieder vergessen, so brandaktuell sie einmal waren. Mit ihnen wurde nicht weniger gemeint als eine Sitzblockade vor Hörsälen und die Verhinderung einer regulären Lehrveranstaltung, indem man sie in ein Agitationsforum „umfunktionierte“. Die traditionellen Vorlesungen wurden ohnehin als „säkularisierte Predigten“ verhöhnt. Als ersten Frankfurter Hochschullehrer traf es ausgerechnet den Staatsrechtler Carlo Schmid, immerhin einen der Väter des Grundgesetzes, der seine Vorlesung abbrechen musste.

Amerikanische Importe

Tatsächlich stammten diese Aktionsformen von den US-amerikanischen Universitäten, wo sich eine mächtige Protestbewegung gegen den Vietnamkrieg und gegen das politische „Establishment“ gebildet hatte. Die despektierliche Bezeichnung der politisch und wirtschaftlich Herrschenden als „Establishment“ übernahmen die deutschen Studenten in ihr Protestvokabular – bis hin zum scherzhaften „Wer zweimal mit derselben pennt, gehört schon zum Establishment.“ Auch die Mixtur von politischer Protesthaltung und Demonstration sexueller Freiheit, wie sie in dem amerikanischen Slogan „Make Love Not War“ zum Ausdruck kam, wurde bei den „68ern“ gern zitiert. Die US-Politik wurde in Deutschland zum Feind schlechthin, wobei in Parolen sogar eine enge Verbindung mit der eigenen Vergangenheit hergestellt wurde, etwa auf Frankfurter Transparenten in der Verschmelzung der Kürzel „USA“, „SA“ und „SS“ zu „USSA“.

Mit dem Protest in den USA war man sich in jedem Fall einig, wenn es um die Unterdrückung von Freiheitsbewegungen ging, insbesondere im militärischen Vorgehen gegen den Vietcong. Dessen Führer wurde zum Revolutionsidol, das auf deutschen Demonstrationen tausendfach mit dem Ruf „Ho-Ho-Ho Tschi Minh“ gefeiert wurde. Dass man sich damit in einem „antiimperialistischen Kampf“ befinde, war freilich eine eher deutsche, zumindest keine spezifisch amerikanische Deutung; sie verwies auf eine bestimmte ideologische Grundlage, die der „Sozialistische Studentenbund Deutschlands“ (SDS) mit seiner strengen Orientierung am Marxismus geschaffen hatte. Bereits 1960, auf dem ansonsten noch „zahmen“ 6. Deutschen Studententag in Berlin bot der SDS im Otto-Suhr-Institut der FU (OSI) Einführungskurse in die Marx’sche Theorie an.

Gegen den „Muff von 1000 Jahren“

Die Berliner Proteste gegen den Shah-Besuch 1967, bei denen der Student Benno Ohnesorg von einem Polizisten erschossen worden war, galten im Sinne des SDS als erste Stufe des „antiimperialistischen Kampfes“. Die Empörung entlud sich in bundesweiten Demonstrationen, die von dem Vorwurf geprägt waren, dass es sich bei der Tötung Ohnesorgs um einen „politischen Mord“ gehandelt habe.

Auf dieses Ereignis spielte vier Monate später auch die spektakuläre Aktion zweier Hamburger Jurastudenten an. Am 9. November 1967 trugen sie den zum Rektoratswechsel in das Auditorium Maximum der Hamburger Universität einziehenden akademischen Würdenträgern ein Transparent voran, dessen Tuch ursprünglich eine Trauerfahne zur Beerdigung Ohnesorgs gewesen war. Im darauf geklebten Slogan „Unter den Talaren Muff von 1000 Jahren“ kamen zwei wiederum spezifisch deutsche Protestmotive zum Ausdruck: zum einen die von Talarträgern repräsentierte „Ordinarienuniversität“, die zu keiner Hochschulreform, die schon längere Zeit dringend angemahnt war, willens war; zum anderen die verdrängte Auseinandersetzung mit der unheilvollen Verstrickung vieler Disziplinen in die Barbarei des „Tausendjährigen Reiches“.

Einen Rückfall des gesamten Staates in NS-Verhältnisse befürchteten Anfang 1968 viele in den Plänen der ersten Großen Koalition, Notstandsgesetze in Kraft zu setzen. Die „Antinotstandskampagne“ mit Parolen wie „Demokratie im Notstand“ schlug sich in zahlreichen Protestveranstaltungen der „Außerparlamentarischen Opposition“ (APO) nieder. Die treibende Kraft war auch hierbei der SDS. Auf einer dieser Veranstaltungen in Frankfurt, kurz vor Verabschiedung der Gesetze, hofften die rebellierenden Studenten – vergeblich, dass es zu einer Einheitsfront für eine umfassende revolutionäre Umwälzung komme. Ausdrücklich forderte aber nur der Schriftsteller Hans Magnus Enzensberger, „endlich, auch in Deutschland, französische Zustände“, d.h. letztlich bürgerkriegsähnliche Situationen zu schaffen, wie sie gleichzeitig im sog. „Pariser Mai“ herrschten. Dort gingen Studenten und Arbeiter gegen die Regierung de Gaulle gemeinsam auf die Barrikaden. Zu einem solchen Schulterschluss kam es in Frankfurt jedoch nicht. Mit entsprechenden Forderungen solidarisierten sich am wenigsten die real existierenden Angehörigen der beschworenen, de facto aber imaginären „Arbeiterklasse“. Erst recht passte der Begriff nicht zu Jungakademikern aus meist gutbürgerlichen Familien, die vor Werkstoren zugunsten des „Klassenkampfes“ zu agitieren versuchten, wobei ihnen überdies die Theorielastigkeit ihrer Sprache im Wege stand. Die Arbeiter wurden stattdessen umso leichter von der Hetze der Springer-Presse gegen „die“ Studenten angesprochen, wogegen sich verbale wie tätliche Angriffe insbesondere gegen BILD richteten. Zentrale Parole war „Enteignet Springer!“

Havannas und Mao im Original ?

Den Status von Revolutionsidolen erlangten neben Ho Tschi Minh Fidel Castro und Che Guevara. Die Faszination, die beide Revolutionäre auf die deutsche Studentenrevolte ausübten, äußerte sich sogar in Äußerlichkeiten. So stellte etwa ein besonders aktiver Frankfurter Germanistikstudent seine Rauchgewohnheiten auf dicke Zigarren um (echte Havannas wären unerschwinglich gewesen), um damit seine Sympathie für Fidel Castro kundzutun. Und Che Guevaras Porträt hing als Plakat in zahlreichen Studentenbunden. Die Taktik des lateinamerikanischen Guerillakriegs wurde schließlich auch in Deutschland als „Stadtguerilla“ nachgeahmt. Sie aber wurde dann jedoch zur Keimzelle des „bewaffneten Kampfes“, der in zahlreichen Morden der RAF seinen traurigen Höhepunkt erreichen sollte. Aus Kampfmetaphern wurden tödliche Waffen.

Zum leuchtenden Stern von Revolutionshoffnungen stieg, nicht nur in Deutschland, auch der chinesische Staatschef Mao Tsetung auf. Seine Lehren, die als handliche „Mao-Bibel“ (offizieller Titel: „Worte des Vorsitzenden Mao Tsetung“) weltweit verbreitet wurden, erhielten in weiten Kreisen der „68er“ eine geradezu kanonische Geltung. Die „Mao-Bibel“ bot einen reichen Fundus, aus dem immer wieder, auch in deutschen Wandparolen zitiert wurde, etwa „Alle Reaktionäre sind Papiertiger“. Grundsätzlich aber galt, dass über eine den Chinesen nachgeahmte „Kulturrevolution“ die Gesellschaft revolutioniert werden sollte, wobei den meisten Aktivisten damals nicht bekannt gewesen sein dürfte, mit welchen Verbrechen die chinesische Kulturrevolution einhergegangen war. Die damalige Faszination aber ging so weit, dass in Frankfurt zur Überraschung des damaligen Sinologen die Teilnehmerzahlen beim Chinesisch-Unterricht auffällig stiegen, jedoch nach ersten Erfahrungen mit der Komplexität der Materie schnell wieder fielen. Mao im Original zu lesen, war denn doch zu mühsam.

Impulse für eine revolutionäre Entwicklung, die sich vom Marxismus-Leninismus der Ostblockstaaten unterscheiden sollte, erhoffte man sich vom Reformkommunismus in der ČSSR, wie er sich im sog. Prager Frühling unter der Devise eines „Sozialismus mit menschlichem Antlitz“ angekündigt hatte. Mit dem Einmarsch sowjetischer und anderer Ostblocktruppen in die ČSSR am 21. August 1968 wurde diese Hoffnung allerdings schnell wieder zunichte.

Dominanz marxistischer Schlüsselbegriffe

Die marxistische Orientierung des SDS bestimmte trotz wachsender interner Spannungen die immer wieder bemühten sprachlichen Kennmarken der 68er-Bewegung. Zum Zauberwort , mit dem alle Umwälzungen als legitim erklärt werden konnten, wurden die „gesellschaftlichen Interessen“. Ihnen hatte sich alles unterzuordnen, auch die Kunst, der keinerlei Eigenwert mehr zugestanden werden sollte. Im legendären „Kursbuch 15“ wurde gar der „Tod der Literatur“ ausgerufen, denn sie habe den Weg in die NS-Diktatur nicht verhindert. Jede Hoffnung auf Reformen wurde als reaktionärer „Reformismus“ diskriminiert .

Der bestehende Staat und seine Politik galten als Inkarnation des „Faschismus“. Dieser aber war nach marxistischer Lehre das Kennzeichen des „Spätkapitalismus“, dessen Ende man zu beschleunigen hatte. Unbeirrt hielt der SDS an der Theorie des „Klassenkampfes“ und an der zentralen Bedeutung der „Arbeiterklasse“ fest. Dabei musste manche Realität begrifflich zurechtgebogen werden. So war die Lahmlegung der traditionellen Universität nicht einfach nur ein Boykott, sondern sollte über einen „aktiven Streik“ erfolgen. Damit berief man sich auf das traditionelle Kampfmittel der Arbeiterschaft, das durch einen sprachlichen Trick einer ganz anderen, nicht-proletarischen Bevölkerungsgruppe zugestanden wurde. Studium wurde zu einer „Produktivkraft“ erklärt, die sich durch einen „Streik“ zu wehren hatte. Der aber sollte zugunsten einer neuen, „Kritischen Universität“ „aktiv“ gestaltet sein. „Sit-ins“, „Teach-ins“ und Institutsbesetzungen sollten die Studenten für einen umfassenderen revolutionären Umbruch in permanenter Bewegung halten. Äußerlicher Höhepunkt dieser Art von Marx-Adaption in Frankfurt wurde am 28. Mai 1968 nach einer Rektoratsbesetzung die Umbenennung der Universität in „Karl-Marx-Universität“, wie die Überklebung des Traditionsnamens über dem Eingang zum Hauptgebäude in Bockenheim kundtat.

Beschlossen wurden die Aktionen in „Vollversammlungen“ und in „Basisgruppen“, die an vielen Instituten ins Leben gerufen wurden, die aber auch der Vertiefung der Marx-Kenntnisse dienten. Dabei wurden als erster Schritt auch Projekte wie die „Drittelparität“ in Gremien, bestehend aus Professoren, „Mittelbau“ (Assistenten und andere Nichthabilitierte) und Studenten, entwickelt. Für studentische Gremienmitglieder aber sollte das „imperative Mandat“ gelten, das sie verpflichtete, die Positionen einer Basisgruppe oder Vollversammlung kompromisslos zu vertreten. Gleichwohl waren die Veranstaltungen von schier endlosen Diskussionen geprägt. Auch in linken Wohngemeinschaften sollte alles „ausdiskutiert“ werden. Jede Position musste „hinterfragt“ werden – ein Begriff, der eigentlich aus der Bibelexegese des 19. Jahrhunderts stammte.

Das Ende der „Symbiose“ von Theorie und Aktionismus

Doch gab es bei der Interpretation dessen, was die „richtige“ Auslegung von Marx sei, auch im SDS selbst, durchaus verschiedene Akzentuierungen, die immer wieder, auch 1968, zu internen Richtungskämpfen führten. Das Spektrum der Positionen reichte von anarchistischen Tendenzen, teilweise mit Happening-Charakter, bis zur sturen Orthodoxie. An der Verselbständigung der Positionen zerbrach schließlich der SDS.

Im Selbstverständnis des SDS hatte es indes auch einen besonderen blinden Fleck gegeben. Der SDS war de facto ein Männerbund, der Frauen in seinen Reihen zwar duldete, ihnen aber keine Mitsprache einräumte. Diese „patriarchalische“ Selbstherrlichkeit erhielt im Herbst 1968 einen herben Dämpfer, als Genossinnen die Granden des Verbands auf spektakuläre Weise angriffen. Hierbei taten sich insbesondere die Frankfurter Genossinnen hervor, die sich wie auch andernorts in einem „Weiberrat“ organisiert hatten.

Quer zur Ideologie des SDS stand auch der seinerzeitige Aufschwung der Psychoanalyse. Das Vokabular dieser Disziplin, etwa „ausagieren“, „internalisieren“, „rationalisieren“, verbreitete sich nicht zuletzt über die wachsende Zahl gerade studentischer Klienten bis in die Alltagssprache. Individuelle Probleme waren im Geist von „Kollektiven“ offenbar doch nicht lösbar.

Schließlich brach auch eine wesentliche theoretische Stütze der Bewegung, die „Kritische Theorie“ der „Frankfurter Schule“, weg. Deren von vornherein prekäre „Symbiose“ mit dem Aktionismus von rebellierenden Studenten machte Frankfurt nach Berlin zwar zum zweiten Zentrum der 68er-Bewegung. Theoreme wie Terminologie des neomarxistischen Konzepts der Soziologie beeinflussten mehr oder weniger alle „68er“. Doch nur relativ wenige Wortführer der studentischen Bewegung erreichten das argumentative Niveau der Kritischen Theorie. Manche suchten in der Theorie nur handlungsanleitende Argumente und gaben sich mit Schlagwörtern zufrieden. Immerhin galt die 1968 (bis heute) vielzitierte Sentenz Adornos von 1944, „Es gibt kein richtiges Leben im falschen“ als ein Schlüssel zu angestrebten Veränderungen. Gemeint war ja nicht mehr und nicht weniger, als dass die Herstellung idealer gesellschaftlicher Strukturen Vorrang vor jedem Versuch nur-individueller Lebensentwürfe haben müsse.

Mit der studentischen Besetzung des Frankfurter Instituts für Sozialwissenschaften, Hort der Kritischen Theorie, am 31. Januar 1969, endete die lange Zeit geltende gegenseitige Sympathie. Dem sonst so hochverehrten Leiter des Instituts, Theodor W. Adorno, schleuderten die Besetzer respektloseste Sätze wie „Halt die Klappe!“ entgegen. Adorno ließ das Institut durch die Polizei räumen und stellte Strafantrag.

Alles in allem erwies sich der Sprachgebrauch der „68er“ – auch unabhängig von den sehr unterschiedlichen Kommunikationsformen – als eine bunte Mischung von sehr verschiedenen Stilebenen. Deren Bandbreite reichte von theoriegeleiteten, „akademischen“ Äußerungen über ideologische Zitatwörter, Ironismen und bissige Sarkasmen bis zu platten Injurien.„

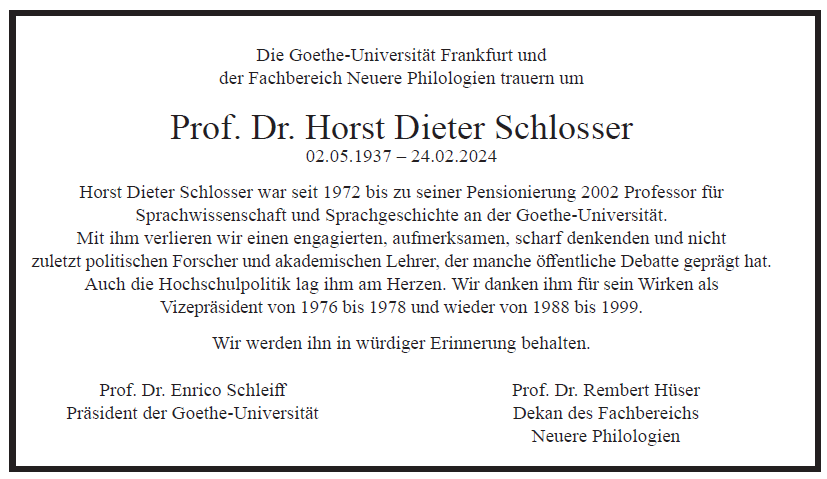

Professor Schlosser ist am 24. Februar 2024 verstorben

Frankfurter Rundschau v0m 19. März 2024: Trauer um den Erfinder der Unwort-Aktion